“红色资源”激活集体经济发展新动能

——武山县鸳鸯镇费山村依托红色文化发展集体经济案例探析

农村集体经济发展既要依托乡村现有资源,又要突出优势特色,因地制宜,盘活资源,找准发展路径,将资源变资产,让资产出效益。费山村位于武山县鸳鸯镇西北部,距镇政府3.8公里。在1935年9月26日,毛泽东率领红一方面军在鸳鸯强渡渭河北上,于当晚宿营费家山,在这片红色的热土上留下了北上抗日、救国救民的红色印记。近年来,费山村强化党建引领,通过建强红色堡垒、挖掘红色资源、发展红色产业,以“红色引擎”激活村级集体经济新动能。

建强“红色堡垒” 夯实集体经济发展根基

“选优配强村班子,发展村集体经济将事半功倍”乡镇党委对此有着清醒的认识。为此,费山村把村班子建设作为发展集体经济和推动乡村振兴的重中之重,通过干部下派、能人回引、本土挖掘相结合方式,将4名有担当、有能力、有思路的党员人才充实到村“两委”班子和集体经济组织,有效提升了村班子带致富能力。

“发展集体经济党员人才支撑是关键,要注重激发党员主体意识,让本土人才当主角、唱大戏”,费山村党组织书记张军权说。在发展村集体经济实践中,费山村根据党员不同特点,科学设置了红色宣讲、技术指导等8个服务岗位,推行在职党员抓规划布局、带富党员抓运营管理、年老党员抓技术指导、流动党员主抓宣传推广、普通党员积极投工投劳,鼓励动员所有党员全程参与和指导村庄建设和集体经济发展,有效凝聚起推动发展的强大合力。

“红军长征精神照耀着我们,让我们不断奋斗。特别这几年来,村里变化特别大,游客越来越多,生活越来越美好,集体经济也有积累,我们一定会把红军长征精神代代相传下去。”费家山老党员费龙生介绍,党员自发组织的讲解员队伍,热情地为来访者讲述着当地革命先烈们可歌可泣的英勇事迹。

挖掘“红色文化” 丰富集体经济发展内涵

踏入鸳鸯镇费山村,一幅幅生动的红色革命故事浮雕壁画,一个个新颖别致的红色创意元素,一件件革命时期的遗物照片和文献资料,无不诉说着那段波澜壮阔的历史。“不断丰富红色文化内涵,要让费山村真正成为有景可看、有史可讲、有事可说、有情可感的红色村”,鸳鸯镇党委书记何想忠说。

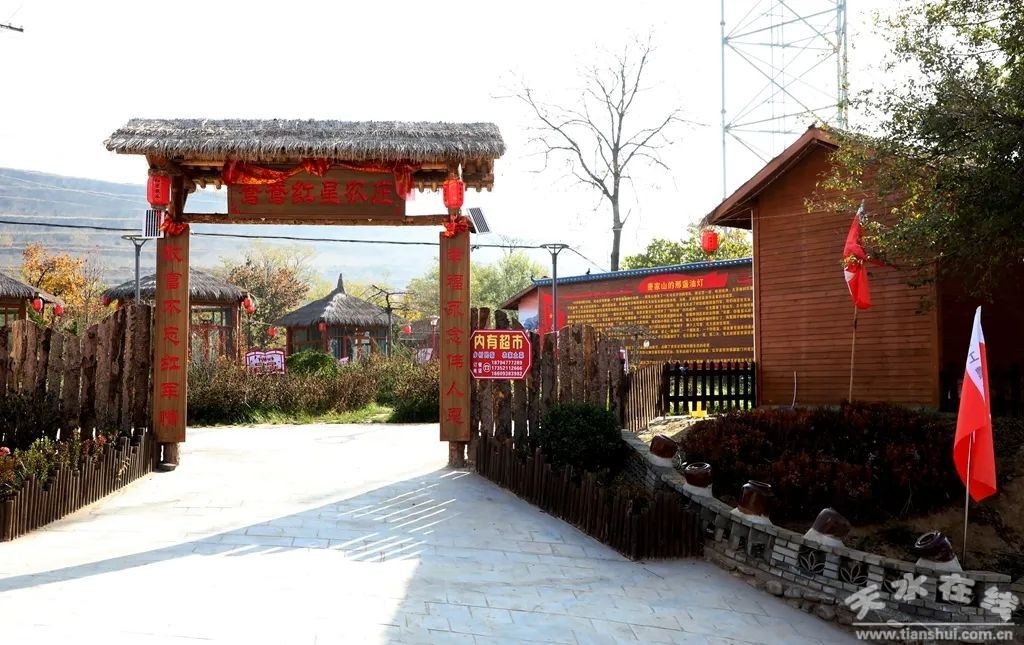

紧盯鸳鸯红色小镇的建设定位,依托红色美丽村庄试点村建设项目,将村庄的空间改造与文化旅游有机结合,以红军宿营地为中心,实施了红色主题文化广场、红军路沿线护坡加固、红色农家乐等10个项目,精心打造了红四方面军集结广场、费家山红军长征教育基地、鸳鸯村红一方面军长征强渡渭河纪念碑、颉门村苏维埃旧址等红色旅游节点,进一步提升红色村整体水平。

深挖强渡渭河、夜宿费山红色革命故事和费山村群众支持红军事迹,组建了由退休干部、老党员、乡贤名人为主的“红村小分队”,深入宣讲红色文化精神。创新丰富红色活动方式,积极开展了“重走长征路”“瞻仰革命先烈”“追思革命先烈”革命教育系列体验活动,让红色文化浸润人心。

紧扣教育培训、研学实践、红旅旅游等方向,持续开发用活红色资源,精心设置3条红色研学体验线路,通过承办培训班、承接党建活动等举措盘活闲置资产,有效打造集体经济发展增长点。今年以来接待各类培训班参观1500余人次、机关企事业单位党员干部6000余人次。

发展“红色产业” 延伸集体经济发展链条

坚持以文塑旅、以旅彰文,依托红色资源优势将各类资源串珠成链,推进红色文化和旅游发展深度融合。为进一步扩大红色经济效益,村党组织充分利用村内闲置土地,建成费山村红色文化农家乐,并设计符合红色村的特色菜谱,让游客重温革命年代艰辛、忆苦思甜。同时,鼓励引导群众利用家中现有资源开办“农家乐”,不断拓宽致富渠道。

积极开发集体经济红色主题新业态,打造了费山村“红色教育+户外体验”基地,编制素质锻炼和野外生存体验等拓展项目,有效提升户外旅游的吸引力。建成集红色文创纪念品店、红军商店、农产品店为一体的农特产品展销馆,通过集体经营、出租等方式不断增加村集体经济收入。

坚持以“革命红”引领“产业红”,探索推行“党建+红色文化+集体经济合作社+产业”发展模式,流转整合土地1200余亩入股费山村集体经济合作社,规模化种植中药材800亩、玉米套大豆400亩,小麦320亩,大麦100亩,小米120亩,依托镇集体经济产业园形成了集生产、加工、储存、销售为一体的产业链条,推动村级集体经济扩面提质增效,实现产业发展与村民致富“双赢”。截至目前,村级集体经济实现增收58.91万元,带动130多户群众户均增收1.8万元。

(新闻来源:武山县融媒体中心 转载:马文洁) |