记者李秀祺:红一方面军(陕甘支队)遗留武山县的红军战士共有三名。今天,我们来到鸳鸯镇盘古村,寻访红军东秉文的不凡经历。

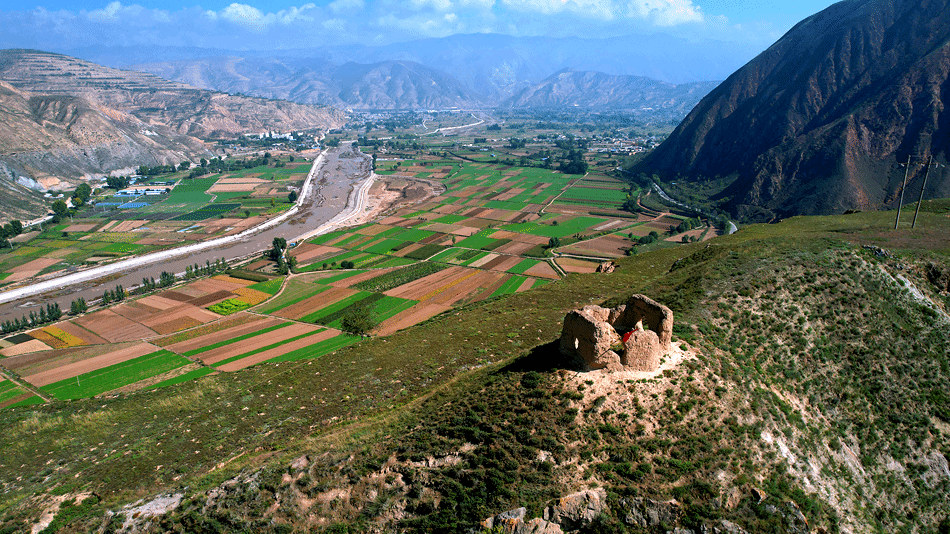

鸳鸯镇盘古川村口,两山夹峙,一水北流,异常险峻,自古以来就是兵家必争之地。1935年9月,红一方面军(陕甘支队)就是从这里突破后强渡渭河的。

(支锅石碉堡)

1935年6月,为了阻止红军北上,国民党政府在渭河沿线日夜赶修碉堡,盘古川村口的支锅石碉堡是武山最西边的一座,是第一道军事屏障。该碉堡呈台墩状夯土结构,长宽约三米,为正方形。垛口四处,射击口两处。墙厚约50公分,结实坚硬。从碉堡俯视,前崖后坡,左梁右峡,处咽喉要道,易守难攻,俨如锁钥,有一夫当关万夫莫开之势。

红一方面军(陕甘支队)战士赖金章(1915—1978)就是在比盘古川支锅石口更加险峻的腊子口英勇负伤而最终流落到盘古村的。

(1966年东秉文写给毛主席的信)

(邮件回执单)

东秉文老家吉安市泰和县是中央苏区,他在1932年17岁的时候参加了革命,后在革命队伍里上过红军学校。担任部队宣传员期间,书写标语,所以不仅识字,而且练出一手美观工整的字。他在信中说:

“我是一个遗留红军,出身农人,原籍江西省泰和县沙村区深山村人。于民国二十一年参加中国工农红军第一军第二师六团二营,任宣传员,后调在团部机枪连任文书。在民国二十四年到达甘肃过境岷县,遇敌战斗,当时负伤严重,因为战斗激烈,不能紧随大军,掉队漳县,沿途乞讨,寻找本军过境之地,想回原单位,因敌人追击,未得达到目的。”

“当时,我无法无计,只好讨饭过日,这样经过一个很长时间,有一年多久,伤病还没有大好,不能参加红四方面军,一同革命,找回本队工作,伤病好以后,我同百姓放牲口,做长工为生。”

(鸳鸯镇盘古村航拍)

(鸳鸯镇盘古村航拍)

他乡成故乡。流落到盘古村后,赖金章被村里一户东姓人家招为上门女婿,自此改名东秉文,从此成了武山人。和他一样,还有很多遗留红军被善良心好的武山老百姓顶着压力,冒着危险,想方设法,以“义子”“义女”“儿媳妇”等名义,竭尽所能保护起来。

东秉文之子东元喜告诉记者,父亲在1948年参加了党的秘密组织,在党的领导下,和其他中共秘密党员在当地极其复杂和艰苦的环境下,开展党的秘密活动。解放后长期担任鸳鸯公社盘古川大队支部书记,一心搞社会主义建设,把长征精神扎根在他深爱着的盘古川这片收留了他的土地。

武山县融媒体中心

策划 薛小瑞

视频 兰红红

航拍 赵 超

海报 何 慧

|