【不忘初心 牢记使命】

一枚70周年纪念章背后的故事

国庆节前夕,中华人民共和国隆重举行国家勋章颁授仪式,以最高规格褒奖英雄模范。同一天,武山县委书记索鸿宾将一枚“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章亲手挂在86岁老党员康希谦的胸前。康希谦,这位离休老干部40余年的军旅生涯和革命建设历程得以被50万武山儿女所惦记。

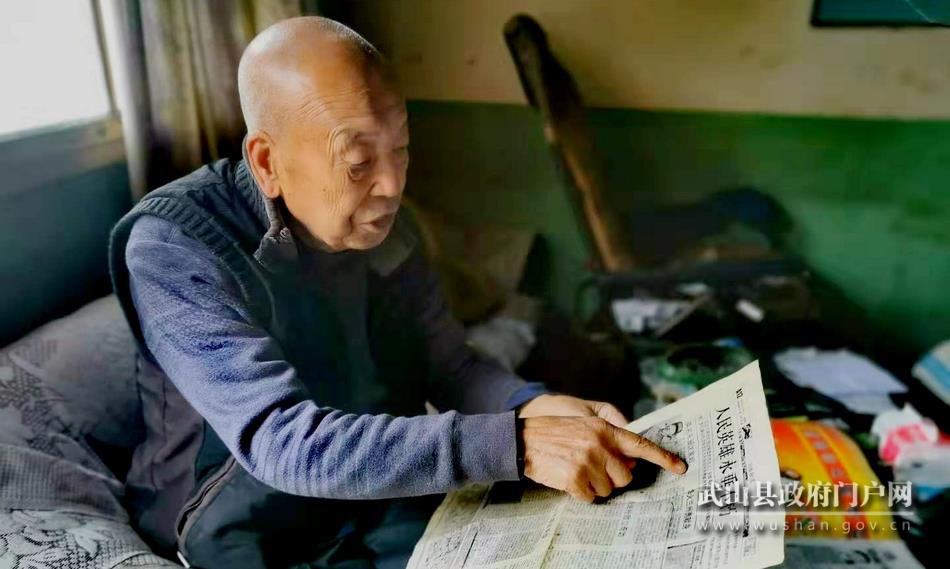

国庆节后,记者来到康希谦家中,探访沉甸甸的奖章背后,那鲜为人知的动人故事。“当天,索书记紧紧握住我的手,动情地跟我说,您为我们树立了标杆,是全县干部群众的骄傲。我们要向您学习。”交流中,索鸿宾对康老为党和国家做的贡献表示充分肯定,他说,“全县广大党员干部要以康希谦同志为榜样,不忘初心、牢记使命,立足岗位创先争优,切实把初心使命转化为锐意进取、开拓创新的精气神和埋头苦干、真抓实干的实际行动,把爱国奋斗精神转化为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的生动实践,脚踏实地干好每件平凡的事,奋力书写新时代奋斗者之歌。”

回想起当时的场景,康老激动不已。县委县政府的亲切关怀,让他备受鼓舞。“我这一辈子,不管走到哪里,都始终记着,是党培养我成为一名革命军人、共产党员。”

时间回到很久以前:

上世纪三四十年代,武山县龙泉康家庄。康希谦的家庭恍如旧中国的缩影:他的父亲曾被抓去当兵,受不了苦头跑回家乡以后只得被迫改名。到了康希谦一辈,作为家中长子的他,避免不了抓丁当兵的命运。“1946年龙泉小学毕业时,我只有13岁。家里于心不忍,只好用仅有的一亩大麻作为交换,让人把我带去兰州。”起初,托表兄介绍,给人家打短工,后来又到西北汽车联营公司、甘肃省会警察局等单位当工友,也就是打杂,打扫卫生、担水、烧水等等,随着时局动荡,最后流浪街头。

兰州战役成为他命运的转机。“我们这些被抓来的受到军官的压迫,推着车往国军部队送水,第一次看到战争的惨烈和枪林弹雨中解放军的英勇顽强,更加对国军心存怨恨。”当听说武山老乡、“断骨英雄”张保英在兰州战役狗娃山战斗中,用自制长矛刺死国军10多人的惊人壮举后,“当共产党的兵”的念头更足了。1949年8月26日,兰州解放。“9月1日,街头一有征兵,我二话不说,报了名,参了军。”

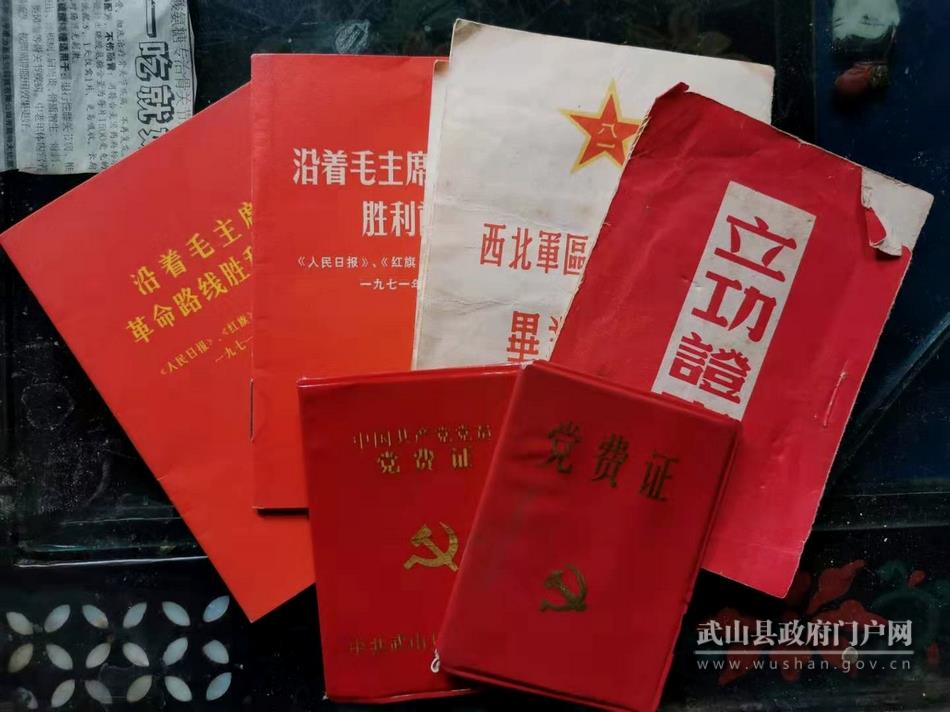

从此,康希谦编入中国人民解放军步兵第11师33团3营8连,直到1977年转业。在这将近40年的军旅生涯中,逐鹿西北、卫战西南,南征北战,纵横驰骋,他先后经历了解放新疆、进驻陇西进行政治训练、开赴临夏剿匪、三次南下甘南平叛、平息西藏叛乱等事件。在党和人民最需要的地方冲锋陷阵。期间,被评为“练兵模范”,荣立三等功。1957年7月1日,就在战斗的前沿阵地,他面对党旗庄严宣誓,光荣的加入了中国共产党。1962年l0月,随团参加中印边界自卫还击作战,他刻苦努力、顽强拼搏,出色完成组织交给的后勤保障任务,缴获战俘、装备,走过了一条艰难险阻、险象环生的战斗道路。

从普通士兵、通讯班长到少尉排长、营书记、军械主任、军需所所长、兵站代理会计、军械助理员,再到32团军械股长、后勤处副处长、处长……几十年如一日埋头苦干,他为国为民奉献的志向坚定不移,对事业的坚守无怨无悔。每次战斗他都充当在前、争当突击先锋,西北汉子、武山男儿粗犷豪放、为人义气,敢死拼命、舍我其谁的革命斗争精神在他身上得到充分的体现。在车辆管护、军械保管、财务管理、营区建设等具体工作中,他总能严格执行规定,勤俭节约,被大家绰号“康老抠”。 在平凡的工作岗位上他忘我工作、无私奉献,不计个人得失,舍小家顾大家。转业到武山,他先后在县工业交通局、财政局、环境保护局担任领导职务。始终对党和人民事业矢志不渝,坚守一心为民的理想信念,用一生的努力践行了初心和使命。战争年代、烟瘴之地,饥寒交迫、行军打仗,其中苦楚非常人所想,但他总保持一颗乐观进取的心志,用他的话说,就是“愉快接受任务,认真加油工作,老实做人做事。”“ 是党养活了我。做任何事都要对党感恩、对党忠诚。”他总是这么说。

一段段英雄故事记录了为国奉献,一句句朴素话语寄托了为民初心,老英雄、老党员无私奉献、坚守初心的精神境界让人感动、受人敬佩。崇尚英雄才会产生英雄,争做英雄才能英雄辈出。正如习近平总书记所说,“今天我们以最高规格褒奖英雄模范,就是要弘扬他们身上展现的忠诚、执着、朴实的鲜明品格。”

(天水在线编辑:马文洁) |