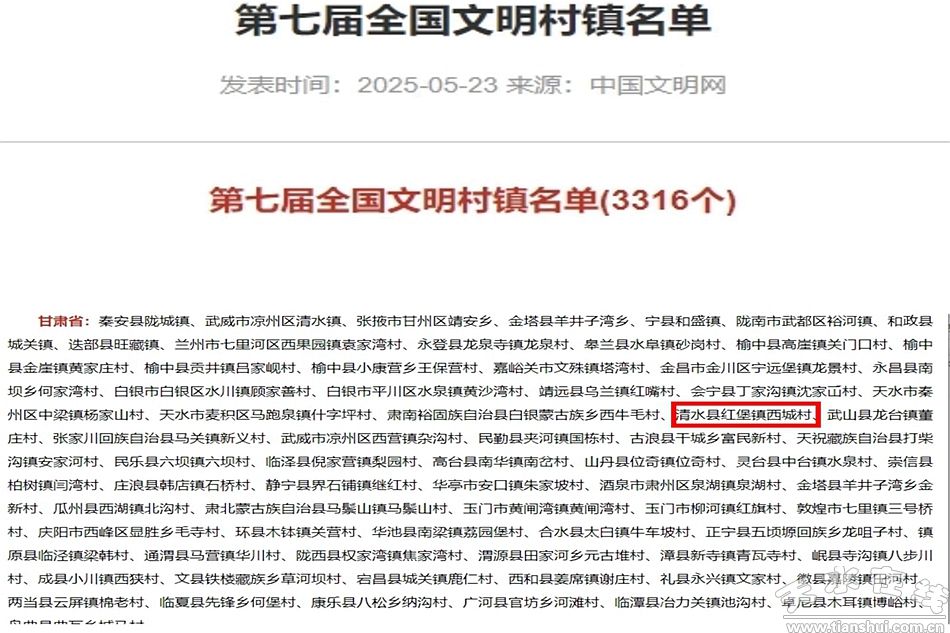

5月23日,第七届全国文明村镇名单公布,清水县红堡镇西城村榜上有名。

西城村位于清水县红堡镇西部,辖2个自然村,行政区域面积470.81公顷,农业人口290户1253人,是“清水一绝”庞公石的唯一产地,也是三国西城古遗址和成吉思汗驾崩地遗址。这里不仅历史悠久,文化底蕴深厚,更在新时代的浪潮中,以文明创建为引领,走出了一条独具特色的乡村振兴之路,2025年,西城村成功入选第七届全国文明村镇名单。

历史底蕴,文化传承的根基

西城村位于牛头河西岸和白驼河南岸交汇处的西侧阶地上,充分利用依山傍水、农业产业资源富集的优势,按照“区域协同、联动发展、三产融合、乡村景区化”的总体思路,突出绿色、协调和创新驱动的发展导向,构建了“两轴六区多节点”的区域布局,着力打造生态与人文和谐、有机现代农业与乡村旅游业联动发展的美丽乡村。西城村充分利用三国西城古遗址、成吉思汗驾崩地遗址的文化资源,通过开展文化活动、举办历史讲座等形式,让村民们深入了解家乡的历史文化,增强文化自信和民族自豪感。

产业兴旺,经济发展的引擎

西城村是清水县设施农业示范基地,依托白驼流域产业片带,大力发展设施农业。目前,已建成各类设施蔬菜大棚72000平方米,引进普罗旺斯、羊肚菌等新品种11个,发展“西红柿+草莓”“万寿菊育苗+西红柿”“火锅小菜+羊肚菌”等5种产业结构模式,引进种植大户6家,带动本村有种植经验的群众10余户,年产值达到1500万元。同时,西城村还积极探索产业发展新模式,通过“党支部+合作社+农户”的经营模式,实现了产业发展与农民增收的双赢。此外,村里还建有电商物流代办点1处,拓宽了农产品的销售渠道,进一步推动了产业的发展。

生态宜居,乡村风貌的蜕变

走进西城村,一排排整齐划一的二层楼房映入眼帘,青砖绿瓦,树影婆娑,洋溢着一派安静祥和的乡村气息。自来水入户率100%,全村290户卫生厕所全覆盖,建设2座村级污水处理站,铺设雨污分流管网5000米,推行“三筐一桶户分类”和“统一收集、统一转运、统一无害化处置”的垃圾处理模式,使干净、整洁、村美、院净成为常态。在乡村建设过程中,西城村坚持规划先行,广泛征求群众意见,编制完成“多规合一”实用性村庄规划,构建了“两轴六区多节点”的区域布局,突出文化和特色,凸显功能进行升级改造。如今的西城村,道路宽敞平坦,路灯明亮,文体设施齐全,村际基础设施链通共享,群众生活方便快捷,成为了人们向往的宜居家园。

乡风文明,精神家园的构建

文明乡风是乡村振兴的灵魂。西城村成立了红白理事会,制定了红白理事会章程,对彩礼“限高”,礼金“设限”,让婚姻远离负债、人情回归本质,有效推动婚嫁移风易俗。创新推行“主题党日+新时代文明实践”模式,在规范开展“三会一课”的基础上,聚焦节会活动、农业生产和安全生产等内容,积极组织开展“甘肃卫视乡村新事记”“迎国庆·庆丰收”、巡回法庭等系列活动,让文明实践更显实效。积极推行积分管理制度,设立人居环境“红黑榜”,定期公示“示范户”和“不合格户”,有效调动群众参与环境整治的积极性。如今的西城村,邻里和睦,互帮互助,文明之风吹遍每一个角落。

治理有效,和谐稳定的保障

西城村着力构建党建引领下的“五治融合”乡村治理体系,探索出“341”区域协同治理新模式。即以支部联亲、党员认亲、群众结亲的“三亲模式”,让不同自然村的群众结对互帮;以支部、党员、网格员、群众为主体的“四方结队”,有效促进群众之间相互学习、沟通交流;以“1+3+N”的村民议事模式,打破区域壁垒,建立“大事共商、难事共议、困难共帮”的有效治理机制。同时,村里还建立了完善的治安防控体系,加强对社会治安的综合治理,为村民们创造了一个安全稳定的生活环境。

全国文明村的称号,是西城村发展的新起点。未来,西城村将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实乡村振兴战略,不断巩固和提升文明创建成果,持续推进产业发展、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕,努力打造更加美丽、富裕、和谐的和美乡村,让文明之花在这片古老的土地上绽放得更加绚烂多彩。

(来源:清水县融媒体中心 转载:康翠霞) |