为深入推进“三下乡”社会实践活动常态化、长效化,引导青年学子在基层一线锤炼品格、增长才干,近日,兰州城市学院电子工程学院“乡韵科普·红脉赓续”爱国主义教育实践团赴秦安县开展了为期3天的社会实践活动。团队紧扣“红色铸魂、温情聚力、科普惠民”三大主题,先后走进县解放纪念馆、郭嘉镇暖泉村、寺咀中学,通过沉浸式学习、面对面交流、手拉手服务,让青春在服务基层的实践中绽放绚丽之花。

红色研学铸魂,在峥嵘岁月中汲取奋进力量。实践活动首站,团队怀着崇敬之心走进秦安解放纪念馆。这座承载着秦安革命历史记忆的场馆,分别陈展了“红二十五军长征过秦安”“一野总部在莲花”“党的秘密组织活动”“解放后秦安经济社会发展成就”等四个展厅的内容。在讲解员的带领下,师生们驻足于一张张泛黄的历史照片前:1949年8月,中国人民解放军第一野战军挺进秦安,当地群众箪食壶浆迎亲人的场景定格在黑白影像中,字里行间满是军民鱼水情深。在纪念馆前,全体党员整齐列队,面向党旗庄严举起右拳,重温入党誓词。“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程……”铿锵誓言穿越时空,既是对革命先烈的告慰,更是对初心使命的重申。

兰州城市学院电子工程学院物理学专业2024级学生汪方煜在参观日记中写到:“课本里的革命历史感觉遥远,但亲身体验后才明白‘岁月静好’的含义。”团队指导教师沈月说,“红色教育是‘三下乡’的重要部分,目的是让学生通过实地研学感悟初心,将革命精神转化为学习和服务社会的动力。”参观后,团队举办了“红色故事分享会”,师生们分享了对“青春使命”的理解,一致认为电子信息领域的学生应继承革命先辈的奋斗精神,为科技报国努力前行。

红色教育环节,全体师生走进秦安解放纪念馆,生动的讲解让“秦安解放”那段烽火岁月在孩子们眼前重现。曾披戎装、退役复学的彭涛同学,又以亲历者的口吻,还原古浪战场上西路军血染河西的悲壮。一段段故事像穿越时空的桥梁,让历史与现实在此刻握手。讲解落幕,那粒“铭记历史、奋勇图强”的火种已悄悄在青年学生心里生根。八十余载风云化作一声回响,与稚嫩的心跳同频共振——这,正是红色教育最炽热、最恒久的回声。

温情慰问聚力,与老党员共话初心使命。在秦安县郭嘉镇暖泉村,实践团队聆听73岁老党员王大娃的入党故事。王大娃自青年时期投身乡村建设,带领村民修水渠、种果树,展现了共产党员的担当。他表示:“不管是驻村干部、还是村委会成员,班子一定要团结,团结了事就能成,就能搞得好。”在党46年曾当过5年铁道兵的老党员王增丑,握着学生党员的手提出殷切期望:“希望同学们对党的事业勤勤恳恳,今后在各自的岗位上认认真真好好工作,对党的事业忠诚。”

老党员们用岁月沉淀的故事,为师生党员上了一堂关于初心与担当的“实践课”。学生党员刘雨阳表示,老党员的经历是生动的思政课。通信系微电子学生党支部书记贾天威认为,老党员是学习的榜样,他们的行动体现了共产党员的初心和使命,与他们交流让师生党员感受到革命精神的力量,是一次宝贵的精神洗礼。

慰问结束后,兰州城市学院电子工程学院2023级物理学专业学生董芮含整理了老党员口述材料,以保持红色基因的活力。团队还打算通过线上平台分享这些故事,让更多青年学子感受到老党员的信仰和奉献。他们希望激发青年的爱国和奋斗精神,让红色文化在新时代更加闪耀。

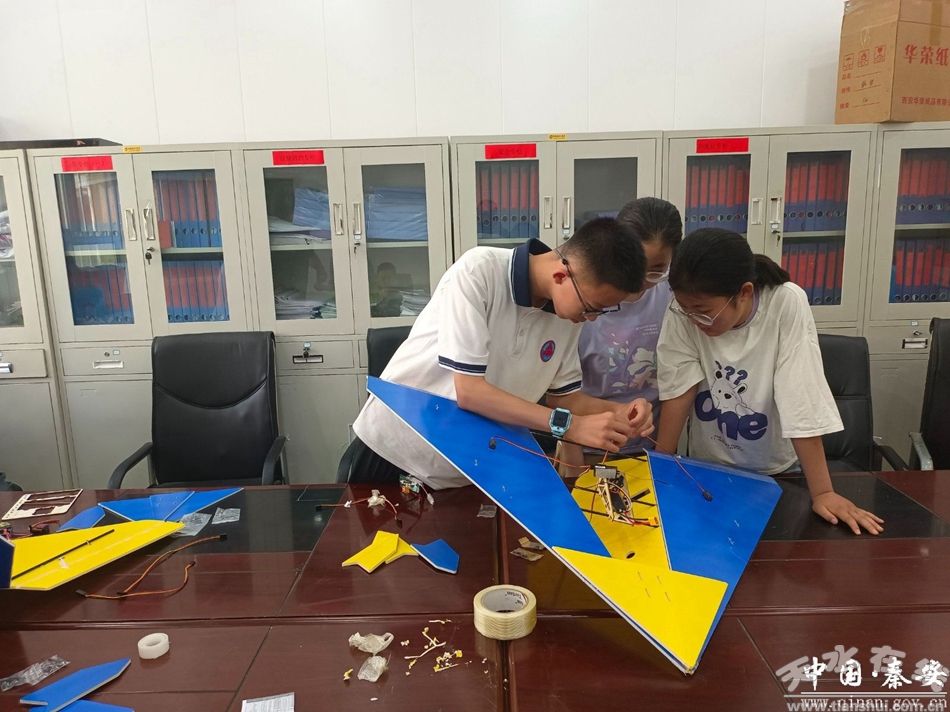

科普惠民赋能,用专业所长点亮乡村童心。物理学专业学生王润东在秦安县寺咀学校的科技沙龙中提问:“飞机为何能飞行?”这是兰州城市学院电子工程学院实践团队开展的“科普惠民”活动。孩子们好奇地围坐,实践团队成员耐心讲解飞机飞行原理和航模构造,通过现场演示让孩子们直观理解。航模飞机在空中灵活穿梭,孩子们欢呼雀跃。

在大学生的悉心指导下,孩子们历时两个小时,克服酷暑和安装中的困难,亲手组装挖掘机模型,体验成功的喜悦。这次活动不仅为孩子们带来知识盛宴,也展示了科技的魅力,激发了孩子们的科技梦想,为他们的未来播下希望。

“科普不仅是知识的传递,更是梦想的播种。”电子工程学院党委负责人陆文泽表示,学院致力于将专业优势与乡村需求对接,此次深度科普是专业与乡土的双向奔赴,不仅让“学以致用”有了最生动的注脚,也为乡村中小学科普教育注入了新的活力。活动结束时,孩子们纷纷写下“我的科技梦想”,字里行间满是对未来的憧憬——这正是“科普惠民”最珍贵的成果。

此次社会实践,兰州城市学院电子工程学院的青年学子们用脚步丈量大地,用行动诠释担当。从红色场馆的精神洗礼,到与老党员的初心对话,再到为乡村孩子播撒科技种子,实践团队在“三下乡”的课堂中,既深化了对基层的认知,也锤炼了服务社会的本领。正如团队成员在总结会上所说:“青春的意义,不在于温室中的绽放,而在于扎根大地的生长。未来,我们将继续带着这份实践收获,在学习和工作中践行‘请党放心,强国有我’的青春誓言,让青春之花在祖国最需要的地方绚丽绽放”。

(来源:秦安县融媒体中心 转载:康翠霞) |