大坪村:小山村 新活力 大发展

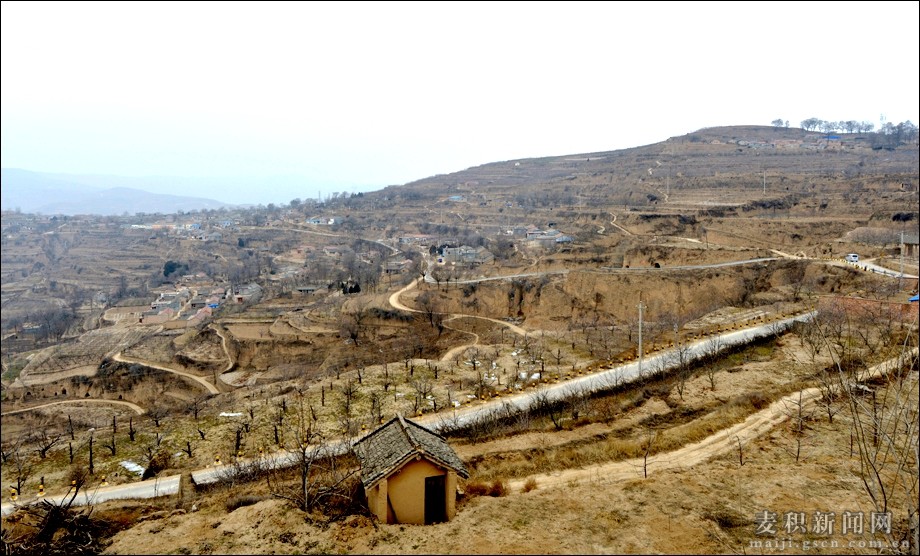

(大坪村远眺)

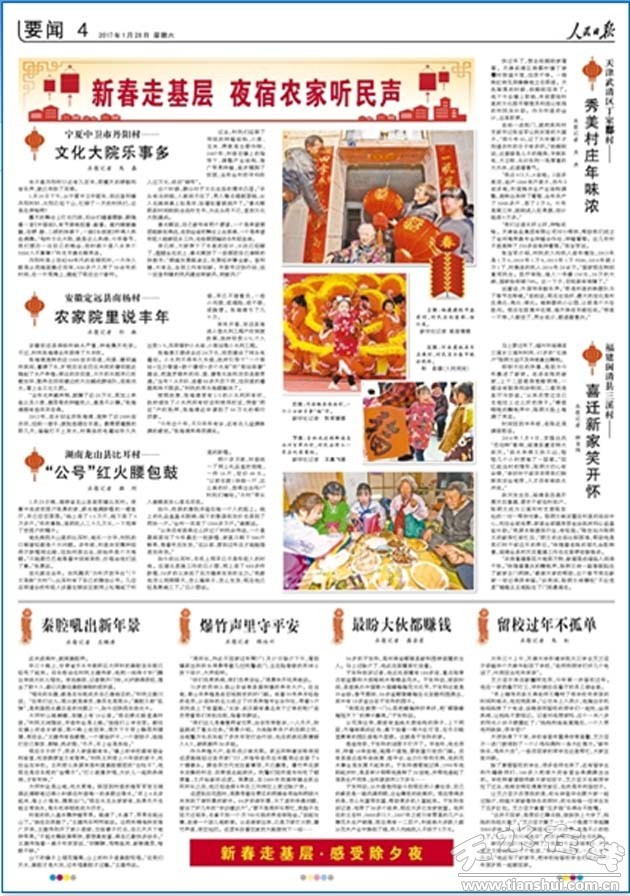

《人民日报 》(2017年02月02日)头版头条刊登了人民日报记者王锦涛采写的《大坪村,变化大》的文章,同时,《人民日报 》(2017年01月28日)4版刊登了人民日报记者王锦涛采写的《秦腔吼出新年景》的文章,文中以记者春节返乡所见所闻描写了甘肃省天水市麦积区石佛镇大坪村发生的巨大变化。该文经天水日报、天水在线、麦积新闻网、麦积区人民政府门户网、天水麦积发布等本地媒体、微信公众号转发后,引发天水网民强烈反响。一时间,天水人的朋友圈被大坪村登上人民日报头版头条刷屏,大家纷纷为家乡登上《 人民日报 》感到骄傲和自豪。

(大坪村小学)

2月3日,带着些许期待,记者来到大坪村进行采访,实地感受大坪村这个小山村的大变化。去村里的路山路蜿蜒,但全都是硬化路,路两旁的田地里种满了苹果和花椒,一路上时不时有走亲访友的村民驾驶小桥车从对面驶来。一进村子,新建的村小学和巷道边的太阳能路灯格外引人注目,慷慨激扬的秦腔声就在耳边回响。有活力、有潜力,这是大坪村给记者的第一感受。

(通村路)

麦积区石佛镇大坪村地处麦积区渭河流域北部山区,全村共4个自然村11个村民小组,327户1585人,其中建档立卡贫困户196户、847人,贫困发生率为53.4%。全村耕地面积2456亩,其中核桃园800亩,花椒410亩,苹果1120亩。2016年脱贫36户、145人,全村贫困发生率下降到39.8%。

(苹果产业)

村书记王彦平告诉记者,自精准扶贫工作开展以来,在帮扶单位和社会各界的大力帮扶下,村内基础设施建设、富民产业培育等多项扶贫帮扶措施得到了快速发展,群众经济收入得到了稳步提高。累计实施巷道硬化0.9公里,组建扶贫互助社1个,新建村小学教学室1栋,村级幼儿园1所。新建村卫生室一所,配备村级医生1名。实施完成农村危旧房38户,发放精准扶贫专项贷款845万。

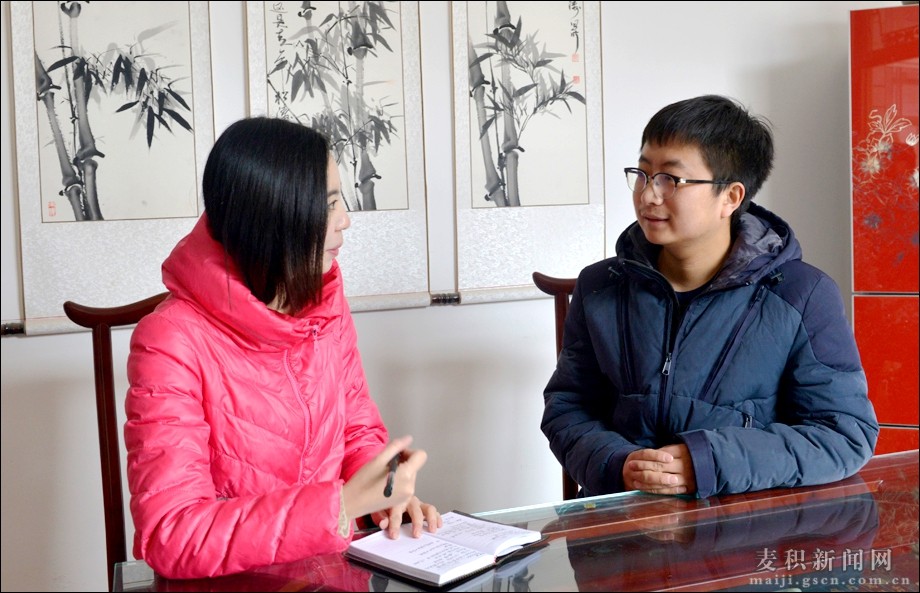

(采访人民日报记者王锦涛(右))

据介绍,下一步村两委将紧盯脱贫任务,采取富民产业多元化、创新化农户企业连带帮扶机制,计划砂化产业路11.9公里,修建乡村舞台1座,巷道硬化12.6公里,确保按期保质保量完成脱贫任务。

(产业路)

(村民的新居)

(通村路)

(人民日报记者王锦涛家)

(产业园)

(通村路)

(大坪村的自娱班)

(通村路)

(村民原来的旧居)

(通村路)

(大坪村远眺)

人民日报记者汇入回家的人潮,看见变化的中国——

春节返乡记

《 人民日报 》( 2017年02月02日 01 版)

编者的话:一个村子里有一个中国。这个春节,常年奔波在外的本报记者回家与亲人团聚,他们利用返乡的契机,感受家乡的变化,写下观察与思考。

不带偏见,只录看见,看见的是一个热气腾腾的中国,一个正在发生深刻变化的中国。故乡虽不完美,但并不缺少美,还将越来越美。乡土中国,没有旁观者,美丽中国,需要建言者、建设者。我们深一脚、浅一脚,奔一路、盼一路回到的那个家乡,有泥土芬芳,萦绕着我们最深的牵挂;有发展期盼,期待我们继续撸起袖子加油干。

大坪村,变化大

本报记者 王锦涛

大坪村,甘肃天水麦积区一个普通的小山村,那里便是我的家乡。虽然叫大坪,却一点都不平。村里全是山地,吃水也成问题。小时候,早上4点多起床,推个手推车摸黑出门,在村里唯一的泉眼边等水,去得晚,水就会被别人舀没了。

13岁之前,我从未走出过村子。在村里上小学,帮着干农活。那时候,对一个农家男孩而言,人生最重要的事情之一,是掌握种庄稼的本领。面朝黄土背朝天的日子,让我很早就明白,在十年九旱的山区,丰收和勤劳并非正相关。当千禧年的钟声敲响时,顿顿能吃白馒头,是我心底最大的愿望。

那时,从村里到镇上赶集,要走20多里山路。起初都是步行,来回一趟好几个钟头。后来,农用车开始载客,一车能拉数十人。由于坡度大、弯道急、尘土厚,出过几次严重的车祸,我的表弟也在一次车祸中停止了心跳。

这条山路,也是我的求学路。村里只有小学,初中要去镇子上。无论风霜雨雪,每个周六的晚上和周日的下午,都会看到三五成群的山里娃,背着书本和一周的干粮,走在或泥泞或积雪的山路上。

如今的大坪,早已不是当年的大坪。带着记忆返乡,我看到了新的活力正在迸发。

村里不再穷。现在,村里基本上都已转向种植经济作物。苹果、花椒、外出务工支撑起了大坪村脱贫致富的脊背。今年从省城驱车回家,上山的路都已硬化,班车准点发车,弯道和崖边均设置了护栏。

勤劳就有回报。“谁家的孩子挣了多少钱”“谁家的娃娃买了新车”,既是街坊的谈资,也是父母的面子。村里的年轻一辈都说,在外工作,只要人勤快,就能挣上钱。

观念的改变才是最大的改变。农民一辈子两件大事,造一座新房、给儿子娶媳妇。近几年,村里人基本上都盖起了新房,曾经破败的土房子,永远地存留在了上世纪的照片里。娶媳妇,过去“干礼”张嘴就是十来万。此外,表面上看,孩子是自由恋爱,实际上,到最后还是家长说了算。今年,一个族弟订婚,双方父母见面,不再谈“钱的事”,只要“孩子愿意就行”。

一个村子里有一个中国。当我回到大坪村,切身感受这里的变化,就像在触摸时代的变迁。全面小康的建成,必将让农村落后、农民贫穷的固有观念,成为泛黄的记忆。

新春走基层·感受除夕夜

《 人民日报 》( 2017年01月28日 04 版)

秦腔吼出新年景

本报记者 王锦涛

还未进得村,就闻秦腔声。

年三十晚上,甘肃省天水市麦积区大坪村的秦腔自乐班已经吼了起来。自乐班设在村民王建伟家,他把一间房子专门腾出来供大伙儿唱戏。夜色渐浓,记者掀开门帘,火炉烧得很旺,围坐了数十人,都已沉醉在秦腔演绎的悲欢里。

“唱戏的乐器,都是自乐班成员自己凑钱买的。”村民王振川说, “在我们这儿,观众就是演员,演员也是观众。”秦腔又称“乱弹”,是我国西北最古老的戏剧之一,如今在陕西发扬光大。

大坪村山路蜿蜒,到镇上有10公里。“现在硬化路直通村里。”村民王润强说,早些年全是土路。“娃娃们上学也苦。都住在镇上的老乡家里,周六晚上走回来,周天下午背上酸菜和馍馍,再回去。”王建伟有些感慨,一个煤油炉子,一个面袋子,娃娃们自己做饭、刷锅、洗衣服,“冬天,手上全是冻疮。”

现在日子好了,很多人家里都有车。“镇上的学校都有宿舍和食堂,吃饭既便宜又有营养。”村民王利君上六年级的孩子,吃住全在学校。王利君父亲原来是村里秦腔剧团的“台柱子”,他现在是自乐班的“金嗓子”。“打小就喜欢唱,大伙儿一起热热闹闹,才有年味。”

大坪村全是山地,吃水更难。刚回到村里的海军军官王瑞琪还清晰地记得小时候在村里唯一的泉眼边等水。“早上4点多起床,推上小推车,摸黑出门。”现在水龙头家家有,如果冬天也能正常供水,等水吃将彻底成为历史。

村里的收入基本靠种植苹果。路通了,水通了,苹果也能出山了。“钱包自然鼓了。”王建伟乐呵呵地说。这两年精准扶贫推广开来,王建伟则开了家小卖部,交给妻子打点,自己天天下地种苹果。“不能光靠政策帮扶,要想真致富,得自己勤快多动手。”王建伟指着一桌子年夜饭说,“你瞅瞅,鸡鸭鱼肉、新鲜蔬菜,啥都不缺。”

山下的镇子上烟花璀璨,山上的村子里秦腔吼唱。“在我们天水,秦腔才是大戏,过年唱秦腔才过瘾。”王建伟说。 |