【题要】甘肃甘谷大像山为国家级重点文物保护单位,甘谷大佛为国内巨佛之一。大佛窟原有木构建筑,从重楼七层到全部毁去,是历史的见证。研究大像山石窟寺的演变,对认识中国石窟寺的演变意义重大。

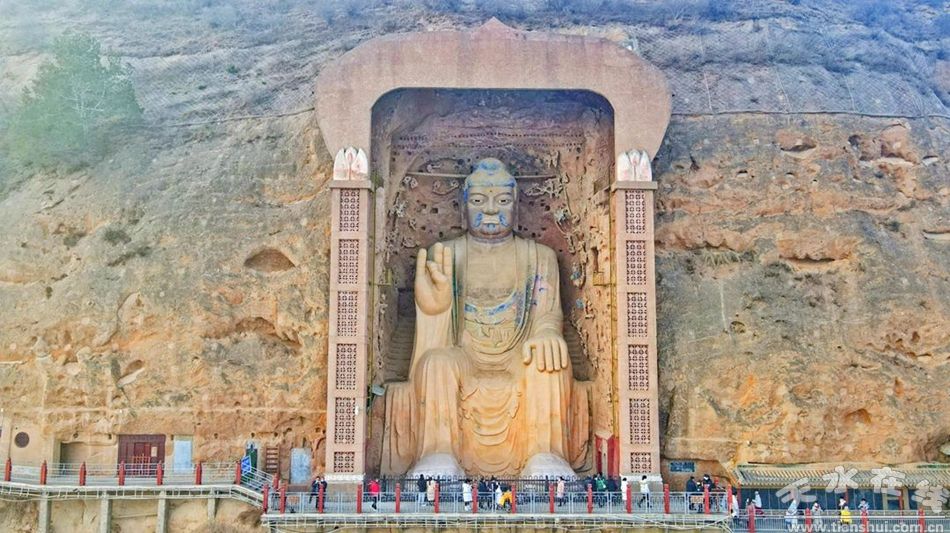

甘谷县大像山大佛坐落于高约200米的崖壁间,是全国相对地面高度最高的大佛,为石胎泥塑。经考证,石胎雕于北魏时期,泥妆塑于盛唐年间。大佛整个身躯为半圆雕,高23.3米,宽10.2米,面相庄严,躯体厚重,静穆慈祥,两眼平视,手施拔济众生印,足踩莲台,作善踟跌坐于束腰须弥座上,造型精美,是全国大型石窟造像中为数不多的珍贵文物。大像山也因之而成为国家级重点文物保护单位。

甘谷地处佛法东渐的必经之地,大佛以及窟东一连串平顶方形禅窟,较好地保存了佛教传入中国时最早的窟龛式样,具有极高的研究价值。魏晋南北朝时期,佛教逐渐兴盛。北朝时期,全国范围内名山胜地凿窟造像之风大盛,大像山石窟就是这一时期的产物。大像山石窟虽没有确切的始凿年代记载,然据现存洞窟形制和《中国大百科全书·考古学》记载,大致可推测大像山早期石窟的创凿在北周之前。还有一个重要的旁证是北周保定五年(565),大都督李允信在麦积山“为亡父造七佛龛”,其规模宏大,堪称麦积山石窟之首。时著名文学家庾信专门撰《秦州天水郡麦积崖佛龛铭》以记其盛:“异岭共云,同峰别雨,冀城余俗,河西旧风。”该铭通篇言开窟造像之事,寻绎文义,则甘谷当时石窟之建,而堪与麦积山佛龛先后辉比者,在冀城非大像山石窟莫属。而冀城正是北周时甘谷的旧名。而《序》中的“河西”是指整个黄河以西,包括整个渭河流域及“陇坻”的麦积山的广大地区,说明了这一区域佛教之兴盛。

从大佛龛开窟塑像至唐末,大佛窟没有木楼的记载,整个中国石窟也没有这方面的记载。中国石窟寺研究专家宿白先生在《中国大百科全书·考古学》中通过大量资料论证认为:中原北方窟龛的发展演变,大体上可区分为四个时期,第一时期即5~6世纪,是这个地区开凿石窟的盛期,多大佛窟、佛殿窟、塔庙窟,也有少数禅窟和禅窟群,“9~10世纪,石窟开凿渐趋衰落,窟前接建木构堂阁的做法开始流行”。在全国,乐山、敦煌等地的石胎大佛,都是在宋代加架楼阁,并在面部妆泥塑作。宋《太平寰宇记》载:“石崖上有大像一躯,长八尺(丈),自山顶至山下一千二百三十尺,有阁道可登。”唐代建成的五层楼阁至宋代仍然完好无损。宋嘉祐三年(1058),整个北方地区的佛事活动虽然频繁。但多数不以开窟造像为主,而是在前人基础上补修、重修。其时,由于自然侵蚀、窟檐楼阁破损严重,大佛亦受其蚀,故在宋嘉祐三年维修时,加固翻修了窟前楼阁,修塑了大佛。今大像山大佛窟壁存同治九年(1870)立《重建大像山碑记》,文曰:大像山者,邑城西南山古佛也。山开陡出石像,高百二十余尺,覆以重楼数层。肇于宋嘉祐三年,迄今八百余岁,地方于以庇神麻焉。同治初,经兵赞,佛楼被焚,露立八载,无复起宇者。任于庚午正莅斯邑,议重建之。其工巨,需数千婚。募之各统戎,慨然诺。任督其事,率会首等,越五月而工乃成。非致侈言焕然,亦聊以蔽风雨云。是为记。

文中“任”为时任伏羌县令强任,这是一位对大像山建设保护大有贡献者。宋嘉祐三年为公元1058年。笔者认为,“大像山者,邑城西南山古佛也。山开陡出石像,高百二十余尺。覆以重楼,肇于宋嘉祐三年,迄今八百余岁,地方于以庇神床焉”这种断句是正确的,也符合历史事实。宋嘉祐三年,大佛“覆以重楼”,“迄今八百余岁”,符合中国石窟寺的发展历史,也符合大像山大佛窟楼阁的历史。宋嘉祐三年(1058),大佛窟前兴工建成楼阁保护佛身,同时又用泥塑技艺重妆佛身。从此,大像山兴建木构殿宇,并在所有窟前兴木架阁,成一时之风。

大像山附近发现的石刻小佛像均为北朝时期作品,这些又以实物的形式证明大像山佛教活动,大佛雕凿年代为北朝时期当无所疑。

再说“覆以重楼”。嘉祐年间的“重楼”究竟几层无记载可考,不得而知,民间传说最早为七层,七层符合佛教仪规,亦非空穴来风,口耳相传,似有一定道理。

《考古与观察》作者:甘谷县博物馆魏亚芳图片:《陇原天地》肖军航拍

(来源:甘谷县融媒体中心 转载:康翠霞) |