伴着温暖和煦的春风,走进古色古香的甘谷县八里湾乡中岔村,激越豪迈的秦腔震彻山谷,因一年一度的“唱大戏”和古堡“农耕文化博物馆”的建成,前来这里参观的游客络绎不绝。而这些游客,除了观赏博物馆内的各种农耕用具外,都念叨着要吃一碗地道的中岔粉条烩菜,走时还不忘再买上几盒中岔文化粉条。

中岔村内有全县保存最完整的古堡,至今已有上百年的历史。而据村民程守荣介绍,“中岔村坐落在凤凰山上,这里光照充足,土壤肥沃,马铃薯出粉率高于其他各地,用纯手工做出的粉条劲道爽滑,韧性好,有一种特别的香味。再加上村内农耕历史悠久,中岔文化粉条已成为外地游子最牵挂的家乡味道。”

“诗人的乡愁是一枚小小的邮票,而我的乡愁是那碗妈妈亲手做的粉条烩菜。”在外地工作的程世雄将自己的乡愁寄托在家乡的粉条上。他认为老家使用传统手工制作的粉条工艺讲究,纯正地道,但“养在深闺人未识”。为了回馈家乡,表达一名游子深深的爱乡情怀,程世雄到处托关系,为家乡粉条销售出谋划策,改变营销路径。他的拳拳赤子心,感动了无数人。众人拾柴火焰高。在他和爱心人士的真心帮扶下,传递着浓浓文化气息的中岔文化粉条,在天水地方特产专卖店的极力推荐下,走出深山,被端上了无数人的餐桌。春节前后不到两个月时间,已通过网络卖出粉条5000多斤,直接创收4万多元,成为群众新的增收引擎。

在程世雄的带领下,记者走进村民程建林家,一探中岔粉条的前世今生。”我们这的粉条,有人造鱼翅的美称,光加工工艺,就要经过十几道程序,从打芡、和面、漏粉、冷却、晾晒等,环环相扣,还必须由经验丰富的老师傅来亲自操刀。村里现如今成立了粉条互助帮扶组,由技术娴熟的师傅带动其他贫困户,这样绝对保证粉条的高品质。”爱乡情深的程世雄为记者介绍说,“下一步,村里准备成立农民专业合作社,建立粉条加工厂,统一加工,统一包装,统一销售。”

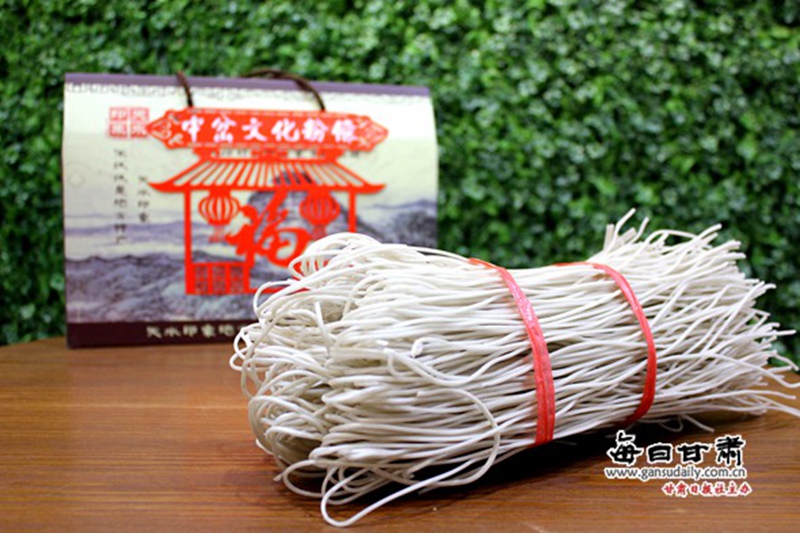

记者看到,五斤或十斤装的粉条礼盒里,不仅整整齐齐摆放着天然纯正的粉条,还有程世雄专门写的福字和粉条文化介绍。很多外地买粉条的人感慨地说,吃的不单单是粉条,饱含更多的是乡情,是文化,是品味。

“两个多月以来,通过网络销售,我卖出去粉条五百多斤,而且比往年将近多卖了一半以上的钱。”程建林高兴地说。

穷则思变。中岔村立足自身资源,在程世雄的积极带动下,不等不靠,依托当地特色产业与贫困作斗争,在决战决胜脱贫攻坚的战役中,打了一场漂亮的翻身仗,相信在“乡村旅游+”的带动下,未来中岔村老百姓的生活会越来越幸福!

(天水在线编辑:付丽丽) |