记忆乡愁

—甘谷县摄影家协会采访中岔农耕文化博物馆侧记

故乡的歌是一支清远的笛

总在有月亮的晚上响起

故乡的面貌却是一种模糊的怅惘

仿佛雾里的挥手别离

离别后

乡愁是一棵没有年轮的树

永不老去

春暖花开的三月,读着席慕蓉的诗歌,甘谷县摄影家协会主席余大江、李春、程碎想,驱车来到八里湾镇中岔村,采访农耕文化博物馆,寻找乡音,记忆乡愁。

中岔村,位于甘谷北部山区,距县城20多公里,是一个拥有140多户人的农业村。为何称为“中岔”?因为周围有上岔、西岔、南岔,这里居中,便称为“中岔”。

在程世雄的带领下,我们穿过洞门,走进中岔堡子。眼前的古堡,风烟俱净,沧桑入骨。中岔堡子是清朝乾隆年间,为防土匪、白朗,由周围几个村的村民联合修建的,至今已有近300年的历史了。这是一座南北宽35米、东西长121米、占地4235平方米的长方形堡子。墙高6米,基宽3.8米,顶宽1.8米。四角及南北两墙中部外侧有6个马面,马面上的炮台,以及炮台周围女儿墙上的20余处炮眼,依然清晰可见,较好地保存了清时北方地区民间土堡的原始式样。在漫长的历史长河中,中岔人在古堡内翻修了庙宇,新建了山门、钟鼓楼,建成了书法碑帖长廊,农耕文化博物馆,堪称甘谷古堡保护的典范。

旧岁接新岁,岁月无痕,聊在笸箩觅童趣;

槐乡即故乡,乡情有味,每从蒸屉嗅馍香。

读着诗人王文婧作的楹联,我们随同程世雄来到农耕文化博物馆。

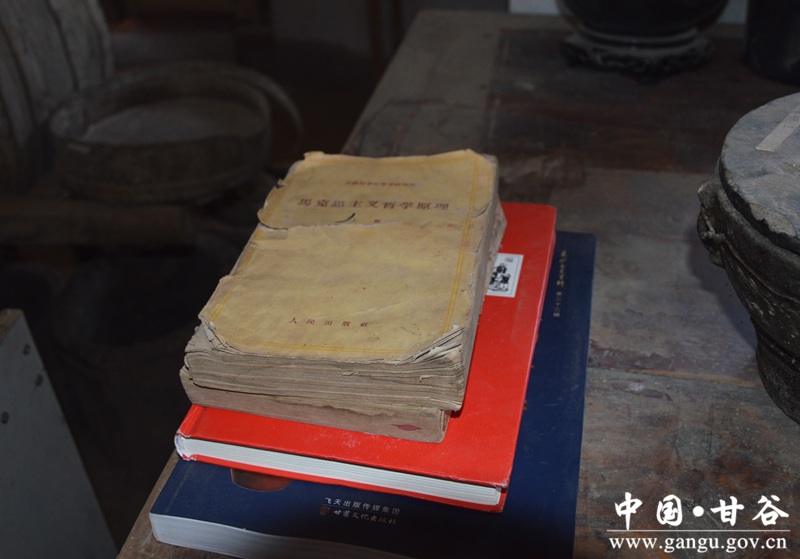

中岔农耕文化博物馆由两部分组成,展厅面积达200多平方米。走进博物馆,各种农耕老物件琳琅满目,整整齐齐的排列着,超过了3000件,真让人目不暇接。生产工具类有犁、织布机、镰刀、泥圈础子等等,还有石磨石碌碡系列;生活类的有火炉、水烟瓶、缸、煤油炉等,艺术类的有石塔、车马等等,还有清朝时期的契约、文革期间的奖状、书籍等,真可谓是记忆中的田野,曾经的家园,远古的回声。当您走进中岔农耕文化博物馆,坐在窑洞里的土炕上,看到旧时的锅灶,材草、风匣,看到如塔似的石磨磨盘,您的心还会那么急躁吗?回归自然,记忆乡愁,平静生活,感悟人生,在此间油然而生。

农耕历程是一部厚重磅礴的歌诀,从远古吟咏而来。早在先秦时期中国民间流传的《击壤歌》有云:“日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食。”这生动描述了闾里人们击打土壤,歌颂太平盛世的情景。唐代诗人李绅写的“锄禾日当午,汗滴禾下土,谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”反映了广大农民的艰辛不易。中岔农耕文化博物馆,难道不是中国农业发展历史的见证和民间民俗文化的缩影吗?

行走在中岔古老的堡墙上,看着一个个炮眼,我陷入了沉思,在我们甘谷:

一个个村庄,述说着血泪交织的悲壮故事;

一个个堡子,记录着惊心动魄的历史传说;

一片片砖瓦,渗透着乡音乡愁的朴素情怀。

“为什么我的双眼总是流着热泪?因为我对这片土地爱的深沉。” 吃着洋芋酸饭,听着程世雄对故乡饱含深情的阐述,他的眼泪要流出来了,这场景难道不是一个游子心的振动和对故乡美好生活的期盼吗?

李春,甘肃甘谷人,县政协委员、县文联副秘书长、县摄影家协会名誉主席。多年从事新闻宣传工作,先后在《人民日报》(海外版)、《中国青年报》《农民日报》《羊城晚报》《甘肃日报》《天水日报》发表大量新闻作品和新闻照片。主编有《姜维》《甘谷历史文化大观》《甘谷石窟文化》等书籍。

(天水在线编辑:付丽丽) |