新华社兰州5月26日电(记者程楠、郭刚)兼具美容和视力矫正功能的美瞳,受到越来越多年轻人青睐。你也许不知道,这个学名叫彩色隐形眼镜的时尚产品,国内每五副中,就有一副来自黄土高原的一个经济开发区。

黄河之滨的甘肃省白银市,有个叫王岘的小镇。这个小镇的一片荒滩地上,如今崛起了白银高新技术产业开发区。这个并不出名的开发区,却“藏”着我国最大的彩色隐形眼镜生产企业。

这家名叫甘肃康视达科技集团有限公司的国产美瞳“销冠”,年产美瞳镜片2.4亿片,占了国内市场份额的两成,年产值约2.3亿元。产品还漂洋过海,远销美国、泰国、马来西亚等20多个国家和地区。

这是白银国家高新技术产业开发区。新华社记者 郭刚 摄

“自己差点成了行业‘笑话’”

偏远欠发达的黄土高原,咋就成了时尚、高科技的美瞳产地?要说这件事,唐顺初是个绕不开的人物。

1984年,16岁的唐顺初来到甘肃白银打工。一个偶然的机会,他发现眼镜行业利润高、回本快,于是就在当地摆摊卖起了眼镜。

凭借吃苦拼搏的劲头,时间不长,唐顺初就在白银市区开出了自己的眼镜店。在卖眼镜的过程中,他发现才刚兴起的隐形眼镜利润更高、更赚钱,于是,就尝试代理销售国外的隐形眼镜。很辛苦不说,利润大头还要被品牌方拿走。

康视达科技集团的工作人员正在工作。新华社记者 郭刚 摄

当时,隐形眼镜在国内还很新鲜,更没有成熟的生产线,产品主要进口自欧美和日韩等地。“长期卖别人家货,是不行的,一定要制造属于自己的品牌。”就是在这个时候,唐顺初在心里默默地下定了决心。

2005年,唐顺初在白银区市的一栋办公楼内,着手研发隐形眼镜。2007年,他成立了甘肃康视达科技集团有限公司。不久后,他又在白银高新技术产业开发区建立了“康视达”品牌工厂。

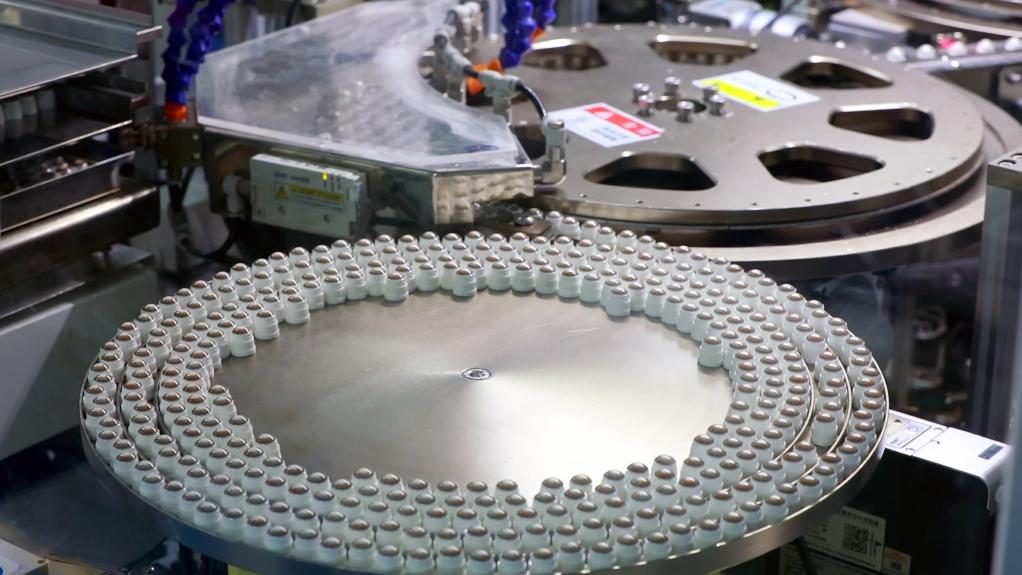

彩色隐形眼镜智能化生产线上,一名工人在查看产品。新华社记者 郭刚 摄

不干不知道,一干吓一跳。一枚指甲盖大小的美瞳镜片,从制模染色,到走下生产线,需经过数十道工艺。卖眼镜是“行家里手”,到了造眼镜,却成了实打实的“门外汉”,遇到的困难远远超出了唐顺初的想象:生产设备不够精密,处理镜片边缘的经验不足,固色工艺缺乏相应技术,研发工作屡屡碰壁。

“今天掉色,明天破损,后天戴着不舒服。突破了一个问题,又出现新的问题。”唐顺初说,每年投入1000万元,测试结果却连年不合格,“7年下来,隐形眼镜没有走出实验室,自己却差点成了行业的‘笑话’”。

终于打开了“彩色”密码

功夫不负有心人。2012年,康视达研发的独家“三明治”染色技术,避免了颜料直接与角膜接触,色彩鲜明度更高,佩戴更安全、更舒适,这一技术打破了隐形眼镜生产关键技术长期被国外垄断的局面。

七年磨一剑!唐顺初的美瞳镜片终于走出了实验室。同年,公司生产的彩色隐形眼镜获批上市,“康视达”商标也被认定为中国驰名商标。随后,公司被认定为国家高新技术企业。

从无到有、从小到大,如今康视达单月产能已超过2000万片,年产彩色隐形眼镜2.4亿片,年产值约2.3亿元,稳坐国内美瞳行业销售冠军。

工作人员正在检查生产出的美瞳产品。 新华社记者 程楠 摄

这几年,企业研发投入稳定在销售额的10%左右,产品也从隐形眼镜延伸到其他眼科护理产品。公司还与兰州大学、西安交通大学和天津大学等高等院校开展合作,持续进行新品研发,并联合相关企业开发出国内首条彩色隐形眼镜智能化生产线,实现了从彩膜印刷到成品入库的数字化、智能化。

公司总经理唐钰喜说,截至目前,企业已获得授权专利96件,注册商标277件,年纳税2000余万元,解决王岘镇等地1500余人就业。

记者在康视达印色车间看到,一排排印色机有序运转,将彩色花纹印制在隐形眼镜凸模上。车间负责人说,这批次的美瞳产品经过质检合格后,将陆续发往泰国、印度尼西亚等国家和地区。

“走出去”绽放“睛”彩

近年来,彩色隐形眼镜市场快速增长,作为行业领军企业,康视达以科技创新为引擎,持续加紧布局海外市场。

比如,在印度尼西亚等国设立海外仓缩短物流周期,开设海外旗舰店布局跨境电商;与国际知名检测机构建立合作完善产品认证体系,设立多语种客服中心,建设国际化售后服务体系……

这是彩色隐形眼镜生产车间一角。新华社记者 郭刚 摄

从黄土高原起步,康视达隐形眼镜产品至今已获得美国、韩国、欧盟等地的上市许可,销往20多个国家和地区。2024年,公司整体出口额超1000万元。

从干旱贫瘠的西北小镇,到渐成规模的高新技术产业开发区;从“愚公移山”的不懈努力,到七年磨一剑的艰难创业;从开拓国内市场,到“走出去”绽放“睛”彩……康视达的成长,给黄河之滨、黄土高原的企业发展,树立了一个榜样、一根标杆。

一副指甲盖大小的美瞳,“看”见了西北小镇“美丽经济”的成长历程;一家眼镜企业成长突破的故事,是西北民营企业走向世界、绽放“睛”彩的缩影!

策划:令伟家

统筹:曹建礼、刘雅萱、闫建华 |