案上清池方寸间

——天水市博物馆馆藏砚屏赏析

屏者,屏风也。《说文》云:“屏、敝也,从尸,并声”。《淮南子·时则》云:“授车以级皆正设于屏外”。屏风乃敝障之物。砚屏亦归属于屏具一类,本是文房用品,体型较小,放在书桌、画案上的或称为“砚屏”,江南又称“台屏”。宋赵希鹄(hú)《洞天清禄·研屏辨》:“自东坡、山谷始作砚屏。既勒铭于砚,又刻于屏以表而出之。”至迟宋代已有砚屏,宋画中已见。扬之水先生以为所谓“古无研屏”,这是缘自书案宽大有了置放雅玩的余裕。

(宋·龙泉窑砚屏)

关于砚屏的作用有很多种说法,“簸摇桑榆尽西靡,影落苏子砚与屏。”一说是古人坐在书桌前读书写字,砚台里的墨汁折射日光或烛光,容易晃眼,所以要用一块小屏风障蔽,起到保护眼睛的作用。还有一说是放在砚台的前面用于遮挡风吹,防止研磨的墨汁干涸。后来随着时移世变,砚屏的功能性也逐渐模糊,最后转化成为了一种专门用于摆设观赏的工艺品。

古画中的砚屏

(明《十同年图卷》,绢本设色,故宫博物院藏)

(明《东坡寒夜赋诗图卷》·仇英)

两幅明代画家所作画卷中出现的方桌上均有一云石攒木框的方形砚屏,坐墩式的架,整体效果沉稳而古雅。

砚屏通常是用木头或竹子做成框架,镶嵌云母石、大理石一类带有纹理的美石,或者用石头或竹木的底板,在上面雕刻出人物、山水、花鸟、风景等传统题材图案,然后镶嵌在框架座内,便成为文房珍物。它与宋人的石癖自然密切相关,而追求绘画的水墨韵味也是形成这种欣赏趣向的原因之一。

明清时期,科举之风更为盛行,砚屏发展达到了顶峰。砚屏到了明代,造型、材质发生了很大的变化,从明中期的木胎髹漆,彩绘、剔红逐渐演化为黄花梨、乌木等硬木材、屏心为绿纹石居多兼有云南大理石。造型以传统抱鼓墩柱,宝瓶式站牙,月上如意云为主,造型皆素雅古朴。清代砚屏在用材、装饰,抑或工艺上愈为讲究。砚屏的装饰功能完全代替了实用功能,在具体做法与装饰效果上颇有创新。相较于明代砚屏的方正造型外,清代砚屏还出现高挺、长窄,大小不一的形式,更为开放。在展示效果上,为了凸显屏心材质的观赏性,在砚屏制作时,出现了舍弃明代砚屏屏心的外木框,直接将屏心插入底座中的做法,通过屏心和底座的色彩对比,凸显砚屏屏心玉质温润凝莹之感。在装饰手法上,屏心的装饰题材更丰富,有自然材质装饰、故事图案装饰、文字书画装饰等。

(清《青玉鱼樵图屏》,故宫博物院藏)

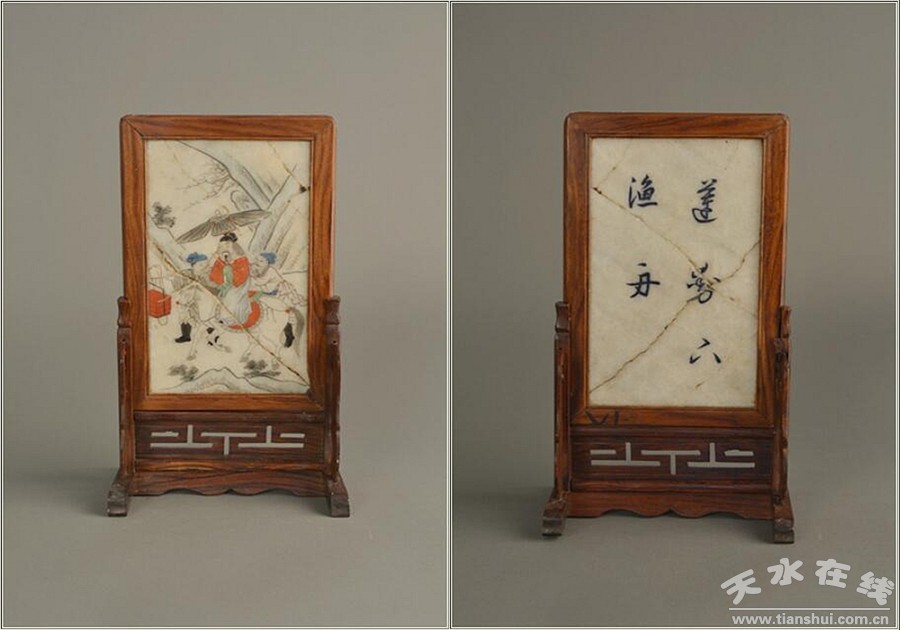

(清《莲动下渔舟石砚屏》,天水市博物馆藏)

莲动下渔舟石砚屏,清,通高24.2cm,屏宽12.3cm,重 330g。屏心残。

(清《竹喧归浣女石砚屏》,天水市博物馆藏)

竹喧归浣女石砚屏,清,通高24.2cm,屏宽12.2cm,重 336g。木座残。

天水市博物馆所藏这两块砚屏均为1984年原文化馆移交。砚屏为长方形,插屏座,框为木制,由屏框、底座、屏心三部分组成。屏座镶绦环板,绦环内透雕回纹,卷云纹披水牙子。屏心为白色大理石,屏心一侧彩绘人物故事,一侧为阴刻填彩行书“竹喧归浣女,莲动下渔舟。”所选诗句出自唐代诗人王维的《山居秋暝》。

砚屏,是文人书案上的清雅陈设品,结合所有者的生活习惯和审美特点,便被赋予了寄托古人文雅生活的精神意义。

(来源:天水市博物馆 转载:康翠霞) |