这一时期熏香在古人的生活中更加普遍,熏香之风已从王公贵族扩展到士大夫文人中间,出现了许多描写熏香的诗文,如曹丕的《迷迭香赋》、刘绘《博山香炉》等。

(三国铜熏炉 天水市博物馆收藏)

(三国鸟形捉手陶熏炉 天水市博物馆藏)

隋唐时期

此时期物质文明发展到一定高度,对于熏香的研究利用更加精细化、系统化,宫廷熏香以显示威严,并逐渐制度化,如《新唐书仪卫志》记载:“朝日,殿上设黼扆,蹑席、熏炉、香案。”文人将熏香视为优雅生活和文化品位的标志,白居易诗“闲云四局偈,静对一炉香”,李商隐诗“春心莫共花争发,一寸相思一寸灰”,反映了唐代文人熏香之雅。

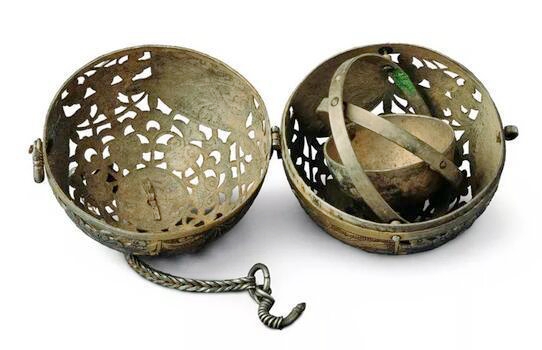

唐代所使用的香具中,专属于上流社会贵族使用的球形香囊最为精巧,香囊由两个半球组成,有子母口可以扣合。下半球内装有两个同心圆机环和一个盛放香料的香盂。大的机环与外层球壁连接,小机环分别与大机环和香盂相连。使用时,由于香盂本身的重力作用和两个同心圆机环的机械平衡,无论香囊如何滚动,里面的香盂都可以保持水平状态,香灰不会倾撒。这种作用原理在今天的航空陀螺仪上仍在运用,可见这种机巧的科技含量不低。香囊外壳通体透雕着精美花纹,它可不仅仅是为了美观,香气就是通过这些镂空袅袅散发出来的。香囊上有链条,上部有弯钩,这样既方便佩戴在身上,也可以悬挂在室内帐中。

(唐鎏金银香囊 1963年陕西省西安市东南郊沙坡村窖藏出土 陕西历史博物馆藏)

唐鎏金银香囊(内部结构)

宋元明清时期

宋代用香之风愈加盛行,形成“焚香、烹茶、插花、挂画”四艺,“焚香”位列“四艺”之首,其重要程度可见一斑。熏香文化已从皇室贵族、文人士大夫以及宗教领域扩展到平民百姓之中,不仅在居室厅堂熏香祛污,宴会上焚香助兴,还有各式各样精美香囊、香袋用以悬挂佩带。

(元黑釉瓷香炉 天水市博物馆藏)

高9.7厘米,口径11.3厘米,底径6.4厘米

大洗口,无耳,束颈,鼓腹。腹下置三小足外撇,足上部突出腹外呈乳钉状。胎体较粗呈土黄色,胎腹部有两道凸弦纹,整体施黑釉不到底,釉层薄厚不均。

明宣德年间,由宣宗亲自设计监工,令能工巧匠将暹罗进贡的风磨铜铸造成一批香炉,也就是极富传奇色彩的“宣德炉”。

(明宣德炉 天水市博物馆藏)

明宣德炉(局部)

口径21.4厘米 高14厘米

圆唇,短束颈,鼓腹,三乳状足,炉耳斜立于口沿上,平底,底为铸印款“大明宣德年制”。印款边款外为花卉纹一周。

清代开始,香炉多为家具陈设性功能,装饰更加精美。

(清狮盖铜炉 天水市博物馆收藏)

口径28厘米 高45.8厘米

炉体呈方形,由炉身、炉盖组成。盖为四边形覆盆状,盖顶正中有一握柄为狮形。覆盆下边沿饰云雷纹一周,中部由四组兽面纹装饰,八凸棱相隔。器身两侧有对称“S”形耳,方口,鼓腹,扁圆底柱足。

我国古代香文化源远流长,已成为一种符号深深烙印在国人的文化记忆中。时至今日,仍有不少用香焚香的习惯伴随着人们的生活。在香气氤氲中,带来的不仅是愉悦的感官享受,还有对于中国传统文化的欣赏与传承。

西风至,温变而凉气始肃也。秋风送爽,借一缕炉香带来静谧平和的心绪,愿香远“疫”清。

|